白隠の「富士大名行列図」の意味するもの

芳澤 勝弘

加藤一寧 福留光人 工藤宗全 井上眞理子 冨増健太郎 仲田充子

日本の絵画史上、富士山の絵はさほどめずらしいものではない。しかし、この「富士大名行列図」は、さまざまな描画上の工夫によって、白隠の思想が重層的に盛りこまれたものである。白隠の考えるところの「禅」がもっとも総合的に表現されている禅画といってよい。その点で、この絵は白隠禅画を代表する作品である。

恋人は雲の上なるおふじさん

富士山が日本を代表する名山であることは、いうまでもない。古来、霊峰としてあがめられ、詩歌にうたわれ、多くの画家たちが好んでその美しい姿を描いてきた。この山のふもとに生まれ育ち、その土地にある松蔭寺に生涯、住職した白隠が、その富士山を描くのは、ごく自然のなりゆきであろう。白隠が描いた富士山図がいくつも残されている。

白隠は毎日見ている富士山を、単なる風景画として描いたのであろうか、それとも、そこには何らかの白隠らしいメッセージが込められているのであろうか。そんなことを考えてみたい。

白隠は毎日見ている富士山を、単なる風景画として描いたのであろうか、それとも、そこには何らかの白隠らしいメッセージが込められているのであろうか。そんなことを考えてみたい。

富士山ほど単純な形をした山はないだろうが、それがまた端正な美しさにもなっている。白隠が描く左の図は、作為のない単純な一本の線で富士山が描かれている。その賛には、

おふじさん 霞の小袖ぬがしやんせ

雪のはだへが 見度ふござんす

とある。俗謡めいた色っぽい言葉である。「画賛」は、特に「自画自賛」の場合の賛は、その絵の意味を補完的に説明するものであって、絵画のもつ意味を解明する上で重要な意味を持っていることはいうまでもないであろう。白隠の別の「富士山図」には、また、

恋ひ人は雲の上なるおふじさん

はれて逢ふ日は雪のはだ見る

という賛が書かれたものもある。いずれも、雪におおわれた霊峰を、白い肌の美しい女性になぞらえ、恋人に見立てたものである。

瀟洒に描かれているので、茶掛けにしてもおかしくないだろう。しかし、白隠は床の間の掛け物にふさわしい軸物の制作をねらったわけではない。一見、変哲もないようなこの絵にも、白隠ならではの禅的メッセージがこめられているのである。

それをさぐるために、もういくつか別の富士山図を見てみよう。

左図は、富士山のふもとを大名行列が通るところを描いたものである。箱をかつぐ仲間、毛槍を持つ男、駕籠かきが2人、駕籠の前後にひとりずつの武士、あわせて6人の人物が描かれている。そして、その賛には、先に見たものとと同じ「おふじさん霞の小袖……」とある。半切に軽いタッチで描かれた、これもまた瀟洒な作品である。

自性寺蔵の富士大名行列図

富士のすそ野を大名行列が通るという、同じテーマが横軸の大幅に描かれたものがある。

中央に巨大な富士が描かれ、その山麓を大名行列が西に向かっている。行列の人物はもっと多く、じつに丹念に描かれている。先頭はすでに川にさしかかっている。川筋にはいく艘かの舟があり、川渡しの準備をしているようである。川向こうの通りや、山へと登ってゆく細い道にも通行する人々の姿が認められる。のちにふれるが、地形から見て、行列が富士川を渡ろうとするところを描いたものである。

全体にわたって、おびただしい数の人物や馬が描き込まれているのである。その内訳は、おおよそ表のとおりである(井上眞理子作成)

|

大名行列 |

人 |

61 |

|

馬 |

7 |

|

|

それ以外 |

舟に乗っている人 |

42 |

|

人 |

60 |

|

|

馬 |

5 |

|

|

合計 |

人 馬 |

163 人 12 頭 |

この大幅には、さきに見た「おふじさん 霞の小袖ぬがしやんせ」といった俗謡めいた賛はない。そのかわり左端に、つぎのような漢詩が書かれている。

写得老胡真面目(老胡の真面目を写し得て)

杳寄自性堂上人(杳か自性堂上の人に寄す)

不信旧臘端午時(旧臘端午の時を信ぜずんば)

鞭起芻羊問木人(芻羊を鞭起して木人に問え)

先に見た富士山図の賛にくらべたら、ずいぶんとむずかしい偈である。大意をとれば、つぎのような意味である。

先に見た富士山図の賛にくらべたら、ずいぶんとむずかしい偈である。大意をとれば、つぎのような意味である。

かねてから達磨の絵を描くよう頼まれていたが、

ここに達磨の真骨頂を描いて、

はるばる豊前の自性寺和尚にお届けする。

十二月の端午の節句に作ったこの画が分からぬならば、

ワラの羊に鞭うって木の人形に尋ねられよ。

謎めいた詩である。「旧臘端午」「芻羊」「木人」といった言い回しは、いずれも禅録では無可有の消息、あるはずのない消息をいう。「旧臘端午」というのは、「12月=5月5日」ということであるが、そんな日付が現実にあるはずはない。蒭羊、蒭は芻に同じ。芻狗という語があり、「ワラで作った犬」をいうが、これと同じ意味である。「ワラの羊」も「木の人間」もあり得ないものであるが、「ワラの羊」を鞭うって「木の人間」に答えさせるというのは、太郎を折檻して次郎に白状させるようなもので、これまたあり得ないことである。

時空を超えた消息、言語を絶したところを言葉で表現するために、敢えてこのような言葉を用いているのである。

じつは、この偈は白隠の語録である『荊叢毒蘂(けいそうどくずい)』巻九(最終巻)に収められている(ただし、そこでは、三句目の「時」が「作」になっている)。

『荊叢毒蘂』の書き入れ本(同時代の者あるいは後世の者が注を書き入れたもの)には「豊前中津の自性寺祖山和尚の需めに依って画く」とあり、また「曽有請老胡之図之唐紙。乃画其紙。故云爾」ともある。かねて達磨図を画くよう頼まれていたが、そのために送って来てあった紙に書いた、そこで一二句に「写得老胡真面目、杳寄自性堂上人」と言った、ということであろう。自性寺は、大分県中津市にある臨済宗妙心寺派の寺院であり、「富士大名行列図」はいまなおこの寺の保存されているものである。

そして、さらに書き入れには、「旧臘端午の作」のところに「皆ナ隻手ノウワサ也」とある。「隻手の声」というのは、白隠が創作した公案である。「両手をあわせ打つと、パンと音がする。では打たぬ片手の声はどうか。それを聞いて来い」というものである。いわゆる「禅問答」である。

いよいよ、わけが分からなくなってしまうのだが、単なる風景画であるならば、こういうわけの分からぬ文句を書きこまなくてもいいだろう。しかも、160人あまりもの人物を配置して、大名行列をこれほどまでに細かく描き込んだのには、どのようなわけがあったのであろうか。

仮名法語『辺鄙以知吾』に見える大名行列批判

白隠の仮名法語に『辺鄙以知吾(へびいちご)』というのがある。岡山藩の第4代藩主、池田継政(1702~1776)にあたえた手紙の形をとるもので、その内容は簡単にいえば、奢侈におごる大名の生活が、結局は民百姓の収奪することになるのだと、きびしく戒め、善政を施すことをすすめるものである。

諸国の大名が多くの妾をかかえ、その上さらに、時には京から数百両の大金で「舞子」「白人」といわれる戯女を買って国もとに呼び寄せ、「二三年も玩びては、又は取りかへ引きかへ、扇子か煙管など取りかゆる様に心易く覚へ玉ふ諸侯も是れ有るよし」と、大名の放逸で奢侈な生活を指弾し、「畢竟、憐れむべく悲しむべきは領内の万民」であると、激しく批判している。

そうした結果、当時頻繁に起きていた一揆や強訴のことにもふれ、「窮鼡却って猫を咬むと云わんか」と、百姓に同情を示し、一揆の「兆本(真犯人)は民にあらず、却って吏と長となる事を」と、はなはだ激烈な政治批判を展開しているのだ。そしてさらに、いわゆる大名行列について、白隠はじつに手きびしい批判をくわえているのである。その部分の大意はつぎのとおり。

列国諸侯の参勤交代の行列を見るに、先供え、後供え、長柄、槍、武具、馬具、籏竿、幕串などを連ねたおびただしい人数の行列であります。時に、大井川や阿倍川でちょっとした川留めになると、川明けまで宿駅に滞留せねばならず、家柄によってはその費用は千両二千両にもなるということです。そもそも、大名行列は戦国時代の、生きるか死ぬかの一大事があった時代のしきたりでありましょう。

家康公以来、いまや天下太平の御代です。諸侯の道中往来について金銭を費やすことが家康公の御心ではないはず。仁者は敵なしとも申します。どうかせいぜい仁政を施され、民を憐れむ政治をなされますよう。道中の用心のためならば、これはと思う者たちを前後に十騎ずつ召しつれられたら、それで十分でしょう。いいかげんなオベンチャラ者どもを千万人つれ歩くよりはるかにましというものです。とはいっても、大福力があって少しも民百姓を苦しめないというのでしたら、何万騎つれ歩こうと御随意ですが、どの国のことを聞いても、結局は百姓に皺よせがいくのは、まことに悲しい限りであります。

参勤交代の制は江戸以前からあったが、江戸時代になると、諸藩の大名を統制し、幕藩体制を維持する根本政策となり、諸大名は在府・在国一年交代となり、大名妻子をはじめ多くの家臣団が江戸に常住することになった。八代将軍吉宗は、幕府財政再建のために、享保7(1722)年、上米(1万石に対して米100石)をさせる代償として参勤交代を緩和し、在府半年・在国一年半としたが、やがて1730年にはまた旧制に復した。すなわち白隠の時代はこれにあたる。

たとえば、池田侯の岡山藩の場合、元禄11年の「総人数御供方在江戸共」によれば、同年の参勤共人数は1628人、江戸在住者は1394人。合わせるとおよそ3000人となる。参勤供人の内訳は、侍115、徒{かち}81、坊主28、御手回り27、御六尺(駕篭をかつぐ人足)14、御触番22、御中間52、御足軽176、御小人{こびと}291、又者{またもの}(臣下の臣のこと)756。道中費用は、寛政10年から文政9年まで28年間の平均は約3000両という(雄山閣出版『藩史大事典』第6巻)。

現代の価値に換算すれば、およそ3、4億円という経費である。宝永4年の御家中男女人数が約1万人(同じく『藩史大事典』)というから、右の参勤供人数および在府人数は、およそ三割を占めることになる。参勤の道中費と江戸と国元での二重生活の経費が、いかに藩財政に悪影響をあたえたかを推し測ることができよう。

このように、諸大名の参勤交代に要する費用は莫大なものであったから、幕府もしばしば制度を改めることもあったが、根本的に改善されるわけではなかった。むしろ、諸大名はたがいに威勢を張り見栄を飾る傾向にあり、結果的にこれが諸藩の財政を圧迫する主因ともなった。

行列は東海道を通るものが全体の6割を占めたといわれる。原宿の問屋の家に生まれた岩次郎(白隠の幼名)は、幼少時から大名行列を間近に見ていたであろうし、松蔭寺に住職してからも、寺前を多くの大名行列が通ったことであろう。白隠はこの制度のしわよせが結局は民百姓に帰するのを、じつに苦々しい思いでみていたから、このような文を書いているのである。

徳川幕藩政治の根幹政策である参勤交替を、正面から批判しているのだ。そんな内容の『辺鄙以知吾』だから、当然起こり得ることではあったが、果たして「発禁」となったのである(明和8年[1771]刊、京都書林仲間編『禁書目録』)。白隠は唾棄せんばかりの調子で、きびしく批判しているのである。このような考えの禅師が、単なる風景画の画題として大名行列を取り上げるはずはない、必ずや、批判の対象として画題にしたものであろう。

老胡=ダルマの真面目

賛詩の意味をもう少し考えてみよう。

1、2句は、かねて達磨の画を頼まれていたが、ここに達磨の真骨頂を画にして、はるばる豊前の自性寺和尚にお届け申し上げる、というのである。達磨の絵を頼まれたら、普通ならば、禅宗の祖師菩提達磨像を描くところであろう。しかし、この絵には菩提達磨の姿は見えない。ならば、中央に描かれた巨大な霊峰白富士は、達磨の真面目そのもの、仏性であり自性そのものの象徴であろう。つまり、白隠は「法」(ダルマ)を描いたのである。

さきに冒頭に引いた富士山の賛には、

恋ひ人は雲の上なるおふじさん はれて逢ふ日は雪のはだ見る

おふじさん 霞の小袖ぬがしやんせ 雪のはだへを 見度うござんす

とあった。かつて一休和尚(1394~1481)は、

本来の面目坊が立ち姿、一目見しより恋とこそなれ

と詠ったが、白隠のいう「おふじさん」や「恋人」は、すなわち一休の「本来の面目坊」と同じものである。いずれも「本来の面目」を擬人化したものだが、稚児・喝食趣味が全盛であった室町時代の一休は、「おふじさん」という女性ではなく「面目坊」という男性に見立てているのである。

いかにも洒落ていて、ちょっぴり色気があって、われら俗人を喜ばせる俗謡を用いてはいるのだが、じつは恐ろしい文句なのである。

巨大な白富士は仏性、自性の象徴である。「この白富士のごとき美しい〈自性〉を識得せよ。そのためには、ぜひとも隻手の声を聞きとめられよ」と白隠は語りかけているのだ。自性寺和尚に、歴々と自性が顕現した富士山図を贈った所以である。

富士大名行列図をくわしく見てみよう。

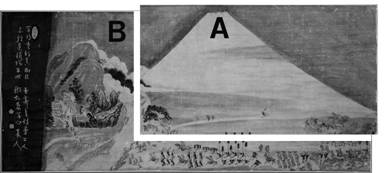

概観するに、大きく二つの部分に分けられるように思う。AとBである。

Aでは巨大な白富士が中心になり、これが大部分を占めているが、この部分に描き込まれている人物は、まず、脇街道の茶店に、三人の巡礼者らしき人物が見える。厨子をせおっているから巡礼の六十六部であろう。床机には2人の人物が腰をかけており、そのうちの1人は僧体で、美しい富士の方を眺めている。

脇街道らしき往還には二人連れの乞食のような人物がおり、そのうちの一人はゴザをせおっている。さらには、その前と後に1人ずつ、飛脚であろうか、走っている姿が見える。

この部分だけを見るならば、じつに平穏無事な風景である。その中心に大きく描かれた富士山が、「老胡(ダルマ)の真面目」である。仏性、自性の象徴である。言葉をかえて言うならば、この部分は、聖諦、第一義諦、あるいは真諦を描いたものといってもよい。

それに対して、L形をしたBの部分には、行列を中心におびただしい数の人物が描かれている。行列の配置と人数は、左から順に次のようである。騎馬1、鉄砲6、騎馬2、弓6、騎馬1、長柄8、先箱2、騎馬1、徒士9、陸尺(駕篭)4、長刀2、徒士3、騎馬2、毛槍2と、毛槍のところで画面は切れているが、行列は以下に陸続とつづくはずである。傍らに伴うものは、合羽駕篭三、何やら箱を背負った人物など

が配されている。行列の人々はみな整然と西へ西へと向かっている。厳粛な行列なのだから、脇見をして富士山をながめる人物はむろん1人もいない。

川辺には人足を中心に20人ばかりの人物が描かれている。この川は、『東海道分間絵図』と照合して見れば、富士川であることが分かる。現在、東海道新幹線で富士川の鉄橋を渡るときには、これと同じような構図で富士山を見ることができる。もっとも、現在では、このあたり一帯は工場の煙突だらけの無惨な風景になってしまっているのであるが。

対岸は岩淵の宿である。川には13艘ばかりの舟が描かれている。富士川は、大井川、安倍川のような「歩{かち}渡り」ではなく、渡船であったから、いま舟による川越えの準備をしているところであろう。上流にいる6艘は、河渡りに備えて待機しているのであろう。

蟻の行列

このB部分に細々と描きとめられたのは、大名行列を中心とした光景である。さきのA部分が聖諦というならば、この部分はいわば世俗諦そのもの、すなわち世法、俗世間の論理(幕藩体制の根幹制度)、政治経済の世界を、Aとは対照的に描いたものであろう。仏法の真理の世界の中央にデンと「独坐大雄峰」した富士が、さながら蟻の行列のごとき参勤交代行列を睥睨しているところである。じつのところ、少し離れて全体を見るならば、行列の侍たちやその他の人物は、まるで蟻のうごめくように見えるではないか。大名行列を昆虫の行列に見立てて描いた、江戸時代の絵がいくつかあるが、その表現手法に批判性や諧謔性が共通していると見てよいであろう。

河を渡って、右に曲がる道を進んで行ったところには、険所とおぼしき岩山が描かれている。そして、その後方は何やら暗雲が立ちこめた、怪しい雰囲気に描かれていて、Aの富士を中心とした雰囲気とはおよそ対照的である。富士川を渡ったところにあるのは岩淵の宿場である。その後方は、実際にいくつかの小山があつまった地形になってはいるが、現実にはこれほどきびしい山ではない。白隠は極端にデフォルメして描いたのである。この山道を、八人の人物と二頭の馬が登っているところが見えるが、まるで「蟻の門渡{とわた}り」のようである。

河を渡って、右に曲がる道を進んで行ったところには、険所とおぼしき岩山が描かれている。そして、その後方は何やら暗雲が立ちこめた、怪しい雰囲気に描かれていて、Aの富士を中心とした雰囲気とはおよそ対照的である。富士川を渡ったところにあるのは岩淵の宿場である。その後方は、実際にいくつかの小山があつまった地形になってはいるが、現実にはこれほどきびしい山ではない。白隠は極端にデフォルメして描いたのである。この山道を、八人の人物と二頭の馬が登っているところが見えるが、まるで「蟻の門渡{とわた}り」のようである。

ところで、白隠には「蟻に臼図」というのがある。その賛にいう

磨をめぐる蟻や世上の耳こすり

とある。「耳こすり」は「耳もとでささやくこと、耳語」、あるいは「あてこすり」の義である。グルグルと石臼を廻っていて、そこから出られないでいる蟻を愚かだと思うかも知れないが、いやいや、渡世であくせくするの人間も所詮は「磨を遶る蟻」みたいなものだぞ、というのである。

また『荊叢毒蘂』には「題蟻遶磨図」賛があり、次のようにいう。

閑蟻、鉄磨を遶る、遶り遶って休歇無し。

六趣の衆生に似て、輪転して出期無し。

此に生まれ、彼に死し、鬼と成り、蓄と成る。

此の患難を免れんと欲せば、須らく隻手の声を聞くべし。

あくせくと石うすをめぐり歩く蟻を、いつまでも六道に輪廻していて、いくたびも畜生に生まれ変わって、そこから脱却できぬ衆生に譬え、その苦難から逃れるためには、何としても隻手の声を聞かねばならぬ、というのである。

この「大名行列図」のL型部分もやはり一種の「蟻磨図」のように見えて来るのである。白隠は、身分が高く福貴自在の身に生まれたのは、過去の宿善の結果であるとし、それを忘れはてて「福貴を恃み、威権にほこりて生民を苦しめ、賦税を貪り、際限もなき悪業をつみかさね」るならば、「死後には必ず悪処に墮す」(『辺鄙以知吾』)という趣旨を、他の仮名法語でもくりかえしている。

画面の蟻のごとき行列は、一途に悪処にむかって行進してはいないか。中央にデンと坐す富士山(白隠)が、そんな俗界にあくせくする蟻(衆生)に向かって「須らく隻手の声を聞くべし」「自性を識得せよ」と説いているのである。

「富士見西行図」

この絵の細部に注目すれば、白隠は最新の工夫を凝らしていることが随処に見てとれる。

この絵の細部に注目すれば、白隠は最新の工夫を凝らしていることが随処に見てとれる。

たとえば、茶店で座っている人物がいる。杖を体の前に斜めにして、右肩によせかけ、静かに富士山を見ているのであろう。杖の先には何かツル状のものが巻きついているように見えるから、これはおそらくは修行僧が持っていた「巻杖」であろう。首には、荷物を包んだ風呂敷が巻き付いている。

図の全体を注意深く捜せば、これと同じような格好をして、やはり富士山を眺めている人物がもう一人いる。例の「蟻の門渡り」のように描かれた部分の、ちょうど中間に位置する崖のところの人物である。右手に長い杖をもち、やはり首には風呂敷包みが結えられている。この人物が見やっている方向には、巨大な白富士がある。また、この人物は笠を後ろにずらし傾けて、いわゆる「阿弥陀かぶり」をしている。富士山をじっくりとよく見るために、このような格好をしているのである。

この二人の人物像を見て、日本人の多くが気づくであろうことは、「富士見西行図」である。西行(1118~90)が富士山を見ている図柄は古くから日本人が親しんで来た画題である。笠をつけた西行の後ろ姿に巨大な富士山を配した「富士見西行図」は、文人画や浮世絵で好んで描かれてきた。絵画ばかりでなく、刀の鍔や着物の模様など、はばひろく工芸品にも取り入れられている意匠でもある。伏見人形もそのひとつで、西行が風呂敷を背負って岩に腰掛けて富士を眺めている姿を人形にしたものである。俗説に、金を貯める者は、たとえ首が落ちても風呂敷包みだけは放さぬ、というところから、この人形は盗難除けになるといわれてもいる。白隠が描くところの二人の人物も、風呂敷包みをしっかり首にゆわえているところが、まさに「富士見西行」を意識したものである。「墨染の衣を着た坊さんが、網代笠を片手に杖ついて、富士に向って休息しているとすれば、問わずして富士見西行なることを知る」(小島烏水、1873~1948、「不尽の高根」)というように、かつては誰にも分かるテーマでもあった。

西行は、宗派を超えた漂泊の僧として受け入れられ、理解され、日本仏教共通の祖師ともいえる存在である。西行の旅は、日本人の人生観や美意識を具現化した典型として伝説化され、憧れの対象となったのである。巨大な富士に豆粒ほどの西行を配した絵柄は、さまざまな想像をかきたててきた。大自然に人間が没入し一体になったところと解することもできるが、巨大に描いた富士とは対照的に、それを見ている人間を豆粒の大きさほどに、できるかぎり小さく描くことによって、かえって、富士を見る西行という人間の精神の大きさを示したものであるとも理解されよう。「一葉舟中載大唐(一葉舟中に大唐を載せる)」という禅語があるが、そんな雰囲気をもつ絵でもある。

「富士大名行列図」のA部分も、「西行もどき」の人物だけを残して、他の人物を消し去ったならば、そのまま「富士見西行図」になるであろう。白隠は、日本人の心の中に定着していた「富士見西行」の姿を、この大幅の左右、格好の富士見ポイントにさりげなく配置して、「富士山という自性を識得せよ」「見性せよ」というメッセージをさらに補強しているのである。

見上げてみれば鷲頭山

「富士大名行列図」を、もう少し掘り下げて見るために、白隠のもうひとつ別の絵を見てみよう。「鷲頭山図」というものである。その賛にいわく、

見上げてみれば 鷲頭山

みおろせば しげ鹿浜のつり舟

「しげ」は志茂、「鹿浜」は獅子浜、ともに沼津市郊外、伊豆半島腰部の西岸の地名である。鷲頭山はこのあたりにある。白隠はしばしば伊豆半島に出かけているが、よくこのあたりを通ったことであろう。西浦のあたりから見れば、鷲頭山は正面にある。

「しげ」は志茂、「鹿浜」は獅子浜、ともに沼津市郊外、伊豆半島腰部の西岸の地名である。鷲頭山はこのあたりにある。白隠はしばしば伊豆半島に出かけているが、よくこのあたりを通ったことであろう。西浦のあたりから見れば、鷲頭山は正面にある。

しかし、真景図というには、いかにも不思議な絵である。山の中腹には鳥の姿が描き込まれている。ちょっと見たところ、鴉のようにも見えるのだが、「鷲頭山」というのだから、鷲を描き込んだものであろう。

賛の文句は、『原町誌』(昭和35年、738)、5頁、作業歌(民謡)の項に、

賛の文句は、『原町誌』(昭和35年、738)、5頁、作業歌(民謡)の項に、

見上げて見れば鷲頭山

見下ろせば、志下獅子浜のあまのつり船

とある。つまり、この地方で歌われていた作業歌である。今ではあまり知られていないようだが、白隠の時代ではきっと誰もがよく聞きおぼえていた唄だったであろう。図にあるように、釣りをしながらこの唄が歌われたのかも知れない。

ところで、白隠禅師の語録『荊叢毒蘂』巻一、端午上堂の語に次のようにある。

作麼生か是れ隻手無生の妙声。

江に到って呉地尽き、岸を隔てて越山多し。

ここに出る「到江呉地尽、隔岸越山多」の語は禅語としてつとに有名なものである。もとづくところは、釈処黙の「聖果寺」詩「路自中峰上、盤回出薜蘿。到江呉地尽、隔岸越山多」による(『唐詩選』『三体詩』所収)。北からつづいている呉の地は、銭唐江に到れば、そこで終わりになるが、はるかむこうに目をやれば、岸を隔てたかなたには、なおたくさんの越の山々がある。

この語、禅録でしばしば用いられるところだが、次のような解釈がある。

「呉と越とは中は悪いが、こう見た処では、呉も越もない、本分底の風光だ」(『禅語辞彙』)。「江水まで行けば呉の領地は尽きるが、その岸を隔てた向うには越の山が聳えている意。物がきわまれば、なお通ずる途があることをいう」(『禅学大辞典』)。

「呉と越とは中は悪いが、こう見た処では、呉も越もない、本分底の風光だ」(『禅語辞彙』)。「江水まで行けば呉の領地は尽きるが、その岸を隔てた向うには越の山が聳えている意。物がきわまれば、なお通ずる途があることをいう」(『禅学大辞典』)。

白隠は「隻手無生の妙声とは何か」とみずから問いかけ、それは「到江呉地尽、隔岸越山多」であるとみずから答えているわけである。

この『荊叢毒蘂』には数多くの書き入れ本がある。書き入れ本といえば、得てして室内の秘密が記録されたもののように思われがちであるが、必ずしもそうではない。一種の注釈書である。中でも、花園大学図書館蔵、今津文庫の書き入れ本は、白隠の一番弟子である東嶺とその弟子になる快麟によって書かれたものである。

白隠はしばしば自分の語録の提唱をしていた。この書き入れ本には「大方、ツリコロバサレタズラ」などという駿河方言まじりの書き入れもあるから、白隠の講義の際の肉声が記録されているものといってもいい。この記録があることによって、禅師の真意により近づくことができる、きわめて貴重なものである。

この今津文庫本では、先の「到江呉地尽、隔岸越山多」の語に次のような書き入れがある。

見上レバ鷲頭山、見ヲロセバシゲシヽ浜ノツリフネ、ト云テモヨイ

すなわち、「見上れば鷲頭山……」という沼津あたりの民謡を、白隠は自身が創作した公案「隻手音声」の消息をつたえるものとして用いていることが分かるのである。

もう一度、鷲頭山図を見てみよう。山には鷲の姿が描き込まれている。これは何か。仏教で山と鷲といえば、霊鷲山である。インドの耆闍崛山を意訳して、霊鷲山・鷲嶺・霊山などという。釈尊が説法されたところで、禅宗ではことに「霊山授記」「拈華微笑」で知られる。釈尊が「正法眼蔵涅槃妙心」を摩訶迦葉に付嘱した山である。山の鷲を姿を描き込むことは「当麻曼陀羅」などにも見られる。

白隠がこの鷲頭山の中腹に鷲の姿を描き込んだのは、この山が「霊山授記」「拈華微笑」を象徴したものであることを知らせんがためである。つまり、この山は聖諦第一義、真諦を示したものである。

それに対して、図の下半分に描かれているのは、二艘の釣舟で釣りをしている人々の姿である。これは趣味の釣りではあるまい、生業としての釣りであろう。人々の現実の生活、生きるがための活動を描いたものといってよい。言葉を変えるならば、それは上半分に描かれた聖諦・真諦に対する俗諦(世諦)である。人間が生存してゆくために必要な経済活動など、日常の営為をつらぬく道理・真理、実態を示したものである。

上求菩提、下化衆生

最後にもういちど、「富士大名行列図」にもどってみよう。

はじめに、白隠が参勤交代の大名行列がいかに無意味なものであるかと、大いに批判したことに重点をおいて考えたのであるが、いま、この「鷲頭山図」と対応して考えるならば、「富士大名行列図」もまた同じように、真諦と俗諦とを一幅におさめた構図になっているといってよいだろう。

真諦は向上第一義諦=真如であり、俗諦は向下第二義門=諸法である。「鷲頭山図」と「富士大名行列図」では、一幅の中にこのふたつが描き込まれているのである。いわば真諦=俗諦、真俗不二のところが示されているといってよい。真諦(富士山・鷲頭山)だけがすぐれた存在だというのではない。俗諦(大名行列・釣船)もまた目前の現実としてあるのであり、否定し去られているわけではなく、ともに一幅の中におさめられることによって、真俗不二という全体の中で肯定されているのである。

別の言い方をするならば、上半分は「上求菩提」を、下半分は「下化衆生」を表わしたものといえよう。

白隠は42歳で大悟したとされているが、そのときに「菩提心とは是れ四弘の誓願輪を出でざることを決定す」、つまり、菩提心とは四弘誓願の実践に他ならないのだ、ということを確信し、悟ったというのである(『年譜草稿』の補記)。これより以降、後半生の白隠がもっとも力点をおいて語ったのが、「菩提心」「上求菩提、下化衆生」「四弘誓願の実践」ということであった。四弘誓願文は、ふつうは、

①衆生無辺誓願度(無限にいる生きとし生けるもすべてを救っていきます)

②煩悩無尽誓願断(無限にある煩悩をすべて断っていきます)

③法門無量誓願学(無限にある教えをすべて学んでいきます)

④仏道無上誓願成(この上ない教えである仏道を成就します)

という順序で書かれたり唱えられたりする。途方にくれてしまうほど遠大な、そして限りなく重たい、永遠の課題ではないか。これをどうやって実現してゆくのだろう。

しかし、白隠はこの大誓願の実践課題を、順序をかえて説明するのである。たとえば、『八重葎』巻の三でいう、

④若し人、無上の仏道を成就せんと欲せば、②先ずすべからく無尽の煩悩を截断すべし。①煩悩を截断せんと欲せば、先ずすべからく誓って常に無辺の衆生を利済すべし。③衆生を利済せんと欲せば、先ずすべからく常に勤めて大法施を行ずべし。若し人、法施を行ぜんと欲せば、先ずすべからく三経五論、普ねく内典外典に入り、伝記百家の書を捜索して、広く大法財を聚むべし。是の故に法門無量誓願学と云う。(上75丁表)

つまり、③学無量法門→①度無辺衆生→②断無尽煩悩→④成無上仏道、という順序である。さらに言う、

若し人、誓願成を得んと欲せば、先ずすべからく誓願度を行ずべし。誓願度を行ぜんと欲せば、誓願学を勤むべし。その中、覚えず誓願断に到る(同書、上76丁裏)。

まずは為人度生、すべての衆生を救済していこうと決意すること、そのためには学ばねばならない。法施、すなわち人々に教えを施してゆくために、無限にある教えを学んでゆくならば、いつしか煩悩などはなくなる、というのだ。ここのところも、③誓願学→①誓願度→②誓願断→④誓願成という順序になるだろう。そして『八重葎』巻之一(坤76丁表)にいう、

若し人、無上の仏道を成就せんと欲せば、先ずすべからく誓って一切衆生を利済すべし。若しそれ衆生を利済せんとならば、勇猛の精進力を憤起し、刻苦精錬して、一回見性、掌上を見るが如くすべし。若し人、見性、掌上を見るが如くなる事を得んとならば、励み勤めて急にすべからく隻手の無生音を聞くべし。……而して後、精しく諸経論を探り、広く諸史百家の書を究めて、徧く大法財を集め、常に勤めて大法施を行ずべし。是れを菩薩の威儀と云う。

何よりもまずは、何としても隻手の音を聞き届けること、これが「上求菩提、下化衆生」への入り口だというのである。そして「上求菩提」と「下化衆生」は、白隠においては対立するものでもなければ、別のものでもなく、表裏一体となったものである。「四弘誓願ニ依ッテ為人度生スレバ、覚ヘズ自分モ四智円明ニ進ミ行ク」(『碧巌録秘抄』)というように、人々のために「下化衆生」を勤める過程のなかでこそ、みずからの「上求菩提」が完成するのだというのだ。

「鷲頭山図」も「富士大名行列図」も、白隠のそのような為人度生の考えを、一幅の中に盛り込んだものであろう。そして、さまざまな布袋像やお多福も、白隠の「下化衆生」をつとめる姿勢を表現したものに他ならないのである。

かつて白隠は27歳の時に、「一切の智者及び高僧にして菩提心無き者は、ことごとく魔道に墮す」という言葉に出合い、菩提心とはいったい何なのかという大疑団をおこした。そして、42歳の時に、菩提心とは四弘誓願の実践に他ならないのだということを悟り、それからの後半生、寸暇を惜しんで、大法財をあつめて大法施を行ずる生涯を送ったのである。

一見して戯画のように見える白隠の絵画は、決して単なる戯れ絵ではない。そこには、上求菩提、下化衆生という大乗仏教の根本が、さまざまな工夫を用いて、じつに多様に表現されている。まさに白隠禅師の暖皮肉ともいうべきものである。